Конструктивные решения современных кирпичных стен. Конструктивные решения зданий

Стена здания - основная ограждающая конструкция здания. Наряду с ограждающими функциями стены одновременно в той или иной степени выполняют и несущие функции (служат опорами для восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок).

Основные требования, предъявляемые к стенам: прочность, теплоустойчивость, звукоизоляционная способность, огнестойкость, долговечность, архитектурная выразительность и экономичность.

Различают наружные и внутренние стены. По характеру статической работы наружные стены подразделяют на несущие, которые, кроме собственного веса, воспринимают и передают на фундамент нагрузки от перекрытий, покрытий, давление ветра и др.; самонесущие, опирающиеся на фундамент, несущие нагрузку только от собственного веса (в пределах всех этажей здания) и для обеспечения устойчивости сопряжённые с каркасом здания: ненесущие (в т. ч. навесные), воспринимающие собственный вес только в пределах одного этажа и передающие его на каркас или др. опорные конструкции здания. Внутренние стены могут быть несущими (капитальными) или ненесущими (перегородки, предназначены только для разделения помещений, их устанавливают непосредственно на перекрытии). Во внутренних стенах часто устраивают каналы и ниши для вентиляции, газоходов, водопроводных и канализационных труб и т.д. Несущие стены совместно с перекрытиями образуют устойчивую пространственную систему несущего остова здания. В каркасных зданиях самонесущие стены нередко выполняют функции т. н. диафрагм жёсткости.

По способу возведения стены подразделяют на сборные, монтируемые из готовых элементов заводского изготовления; монолитные - обычно бетонные, возводимые в передвижной или скользящей опалубке, ручной кладки - из мелкоштучных материалов на растворах. В зависимости от крупности сборных элементов, степени их заводской готовности и принятой системы разрезки различают сборные стены крупноблочные и крупнопанельные. По конструктивному решению стены бывают однослойные и многослойные.

Материалы для возведения стены выбираются в зависимости от климатических условий, назначения и капитальности здания, его этажности, от технической и экономической целесообразности. При многоэтажном строительстве зданий с несущими стенами используют кирпич, керамические камни, крупные блоки из лёгких и ячеистых бетонов, железобетонные панели и др. крупноразмерные изделия. Ненесущие стены, вес которых должен быть минимален, изготовляют из многослойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем, панелей из особо лёгких бетонов, асбестоцементных панелей. В малоэтажном строительстве применяют дерево, силикатный и сырцовый кирпич, шлакобетонные, керамические и природные камни.

Стены во многом определяют конструктивное решение и общий архитектурный облик здания. Название материала стены часто характеризует архитектурно-конструктивный тип дома: крупнопанельный, крупноблочный, кирпичный, деревянный рубленый, каркасно-щитовой и т.п.

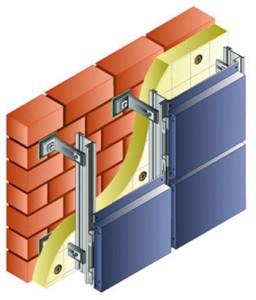

Стена несущие или самонесущие представляют собой трехслойную конструкцию с несущем слоем из полнотелого керамического кирпича толщиной (250,380,510,640мм) а также из бетонных блоков или монолитного железобетона со слоем теплоизоляции из литого пенополистирола.

Защитно декоративный слой может быть выполнен тонкослойной штукатуркой толщиной 5-8мм по щелочестойкой стеклосетке или стенкой из керамического полнотелого кирпича толщиной 120мм.

В деревянном домостроение стена с эффективной теплоизоляцией выполняется каркасно-обшивной.

При устройстве стен с защитным слоем из штукатурки необходимо чтобы:

Защитная штукатурка имела нулевой предел распространения огня и была армирована щелочестойкой стеклосеткой,

Дедюхова Екатерина

На решение вопроса теплозащиты зданий и были направлены постановления, принятые в последние годы. Постановлением N 18-81 от 11.08.95 Минстроя РФ введены изменения к СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника», где в значительной степени увеличивались требуемые сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий. Учитывая сложность поставленной задачи в экономическом и техническом плане, было намечено двухэтапное введение повышенных требований к теплопередаче при проектировании и строительстве объектов. Постановление Госстроя РФ N 18-11 от 02.02.98 «О теплозащите строящихся зданий и сооружений» устанавливает конкретные сроки выполнения решений по вопросам энергосбережения. Практически во всех объектах, начатых строительством, будут применяться меры по повышению теплозащиты. С 1 января 2000 г. строительство объектов должно осуществляться с выполнением требований по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций в полном объеме, при проектировании с начала 1998 г. следует применять показатели изменения N 3 и №4 к СНиП II-3-79, соответствующие второму этапу.

Первый опыт реализации решений по теплозащите зданий поставил ряд вопросов перед конструкторами, производителями и поставщиками строительных материалов и изделий. В настоящее время нет устоявшихся, проверенных временем конструктивных решений утепления стен. Понятно, что решение проблем теплозащиты простым увеличением толщины стен не целесообразно ни с экономической, ни с эстетической точек зрения. Так, толщина кирпичной стены при выполнении всех требований может достигать 180 см.

Поэтому следует искать решение в применении композиционных конструкций стен с использованием эффективных теплоизоляционных материалов. Для незавершенных строительством и реконструируемых зданий в конструктивном плане решение принципиально можно представить в двух вариантах — утеплитель располагают с внешней стороны несущей стены или с внутренней. При расположении утеплителя внутри помещения сокращается объем помещения, а пароизоляция утеплителя, особенно при использовании современных конструкций окон с низкой воздухопроницаемостью, приводит к увеличению влажности внутри помещения, возникают мостики холода в местах сопряжения внутренних и внешних стен.

На практике признаками непродуманности в решении этих вопросов являются запотевшие окна, отсыревшие стены с нередким появлением плесени, высокая влажность в помещениях. Помещение превращается в своего рода термос. Возникает необходимость в устройстве принудительной вентиляции. Так, мониторинг жилого дома по проспекту Пушкина, 54 в Минске после его тепловой санации, позволил установить, что относительная влажность в жилых помещениях повысилась до 80% и более, то есть в 1,5-1,7 раза превысила санитарные нормы. По этой причине жильцы вынуждены открывать окна и проветривать жилые комнаты. Таким образом, установка герметичных окон при наличии приточно-вытяжной системы вентиляции значительно ухудшила качество воздушной среды в помещениях. Кроме того, много проблем уже возникает при эксплуатации таких заданий.

Если при наружной теплоизоляции теплопотери через теплопроводные включения снижаются при утолщении слоя утеплителя и в ряде случаев ими можно пренебречь, то при внутренней теплоизоляции негативное влияние этих включений возрастает с увеличением слоя толщины утеплителя. По данным французского исследовательского центра CSTB в случае устройства теплоизоляции снаружи толщина слоя утеплителя может быть на 25-30% меньше, чем для случая внутренней теплоизоляции. Внешнее расположение утеплителя на сегодня более предпочтительно, но пока нет материалов и конструктивных решений, которые в полной мере обеспечивали бы пожарную безопасность

здания.

Чтобы сделать теплый дом из традиционных материалов — кирпича, бетона или дерева, — надо увеличивать толщину стен более чем в два раза. Это сделает конструкцию не только дорогой, но и очень тяжелой. Реальный выход — применение эффективных теплоизоляционных материалов.

В качестве основного способа повышения теплоэффективности ограждающих конструкций для кирпичных стен сегодня предлагается утепление в виде устройства наружной теплоизоляции, не уменьшающей площадь внутренних помещений. В некоторых аспектах она является эффективней внутренней из-за существенного превышения суммарной длины теплопроводных включений в местах примыканий внутренних перегородок и перекрытий к наружным стенам по фасаду здания над длиной теплопроводных включений в его углах. Недостаток наружного способа теплоизоляции состоит в трудоемкости и дороговизне технологии, необходимости устройства лесов снаружи здания. Не исключается и последующего оседание утеплителя.

Внутренняя теплоизоляция более выгодна при необходимости уменьшении теплопотерь в углах здания, но предусматривает множество дополнительных дорогостоящих работ, например, устройство специальной пароизоляции на оконных откосах

Теплоаккумулирующая способность массивной части стены при наружной теплоизоляции с течением времени возрастает. По данным фирмы «Karl Epple Gmbh

» при наружной теплоизоляции кирпичные стены остывают при отключении источника тепла в 6 раз медленнее стен с внутренней теплоизоляцией при одной и той же толщине утеплителя. Эту особенность наружной теплоизоляции можно использовать для экономии энергии в системах с регулируемой подачей тепла, в том числе за счет ее периодического отключения.. Теплоаккумулирующая способность утепленных снаружи массивных стен может дать экономию тепла до 18% при южной ориентации светопрозрачных ограждений.. Поэтому при реконструкции, особенно в случае ее проведения без выселения жильцов, наиболее приемлемым вариантом будет дополнительная наружная теплоизоляция здания, в функции которой входят:

защита ограждающих конструкций от атмосферных воздействий;

выравнивание температурных колебаний основного массива стены, т.е. от неравномерных температурных деформаций;

создание благоприятного режима работы стены по условиям ее паропроницаемости

;

формирование более благоприятный микроклимата помещения;

архитектурное оформление фасадов реконструируемых зданий.

При исключении негативного влияния атмосферных воздействий и конденсируемой влаги на конструкции ограждения увеличивается общая долговечность

несущей части наружной стены.

|

|

|

|

До устройства наружного утепления зданий предварительно необходимо провести обследование

состояния фасадных поверхностей с оценкой их прочности, наличия трещин и т.п., поскольку от этого зависит порядок и объем подготовительных работ, определение расчетных параметров, например, глубина заделки дюбелей в толще стены.

Тепловая санация фасада предусматривает утепление стен эффективными утеплителями с коэффициентом теплопроводности, равном 0,04; 0,05; 0,08 Вт/м

´°

С. При этом фасадная отделка выполняется в нескольких вариантах:

— кирпичная кладка из лицевого кирпича;

— штукатурка по сетке;

— экран из тонких панелей, устанавливаемый с зазором по отношению к утеплителю (система вентилируемого фасада)

На затраты по утеплению стен влияют конструктивное решение стены, толщина и стоимость утеплителя. Наиболее экономичным является решение со штукатуркой по сетке. По сравнению с облицовкой кирпичом стоимость 1м 2 такой стены ниже на 30-35%. Значительное удорожание варианта с лицевым кирпичом обусловлено как более высокой стоимостью наружной отделки, так и необходимостью устройства дорогих металлических опор и креплений (15-20 кг стали на 1м 2 стены).

Наибольшую стоимость имеют конструкции, с вентилируемым фасадом. Удорожание по сравнению с вариантом облицовки кирпичом составляет порядка 60%. Это обусловлено, в основном, высокой стоимостью фасадных конструкций, с помощью которых осуществляется установка экрана, стоимостью самого экрана и аксессуаров крепления. Снижение стоимости таких конструкций возможно путем совершенствования системы и применения более дешевых отечественных материалов.

Тем не менее, эффективной считается изоляция, выполненная плитами URSA в полости наружной стены.

При этом ограждающая конструкция состоит из двух кирпичных стен и укрепленных между ними теплоизоляционных плит URSA. Плиты URSA фиксируются с помощью анкеров, заложенных в швы кирпичной кладки. Между теплоизоляционными плитами и стеной устраивается паробарьер для предотвращения конденсации водяного пара.

|

|

|

|

Утепление ограждающих конструкций снаружи

при реконструкции может производиться с помощью теплоизоляционной связующей системы «Фасолит-Т»,

состоящей из плит URSA, стеклянной сетки, строительного клея и фасадной штукатурки. При этом плиты URSA являются как теплоизоляционным, так и несущим

элементом. С помощью строительного клея плиты приклеиваются к наружной поверхности стены и крепятся к ней механическими фиксаторами. Затем на плиты наносится армирующий слой строительного клея, по которому укладывается стеклянная сетка. На нее вновь накладывается слой строительного клея, по которому пойдет заключительный слой фасадной штукатурки.

Теплоизоляция стен снаружи

может быть произведена с помощью особо жестких плит URSA, закрепляемых на деревянном или металлическом каркасе наружной стены механическими фиксаторами. Затем, с определенным расчетами зазором выполняется облицовка, например, кирпичная стена. Эта конструкция позволяет создавать вентилируемое пространство между облицовкой и теплоизоляционными плитами

.

Теплоизоляция внутренних стен

в полости с воздушным зазором может быть произведена путем устройства «трехслойной стены».

При этом вначале возводится стена из обычного красного кирпича. Теплоизоляционные плиты URSA с гидрофобизированной обработкой насаживаются на проволочные анкеры, предварительно заложенные в кладку несущей стены, и прижимаются шайбами.

Теплоизоляция внутренних стен

в полости с воздушным зазором может быть произведена путем устройства «трехслойной стены».

При этом вначале возводится стена из обычного красного кирпича. Теплоизоляционные плиты URSA с гидрофобизированной обработкой насаживаются на проволочные анкеры, предварительно заложенные в кладку несущей стены, и прижимаются шайбами.

С определенным теплотехническим расчетом зазором далее сооружается стена, выходящая, к примеру, в подъезд, лоджию или террасу. Ее рекомендуется выполнять из облицовочного кирпича с расшивкой, чтобы не затрачивать дополнительные средства и усилия на обработку наружных поверхностей. При обработке желательно обращать внимание на хорошую стыковку плит, тогда можно избежать мостиков холода

.

При толщине изоляции URSA 80 мм

рекомендуется двухслойная укладка в перевязку со смещением. Изоляционные плиты должны быть продавлены без повреждений через проволочные анкеры, выступающие горизонтально из несущей верхней стены.

Крепления к минераловатному утеплителю URSA

немецкого концерна «PFLEIDERER»

Крепления к минераловатному утеплителю URSA

немецкого концерна «PFLEIDERER»

Для примера рассмотрим наиболее приемлимый по стоимости вариант с оштукатуриванием фасадного слоя утеплителя. Этот способ прошел полную сертификацию на территории Российской федерации, в частности – система «Изотех» ТУ 5762-001-36736917-98. Это система с гибкими крепежными элементами и минераловатными плитами типа Rockwooll (Роквул), производимыми в Нижнем Новгороде.

Следует отметить, что минеральная вата Rockwool, являясь волокнистым материалом, способна уменьшить влияние одного из наиболее раздражающих факторов в нашем ежедневном окружении — шума.Как известно, намокший изоляционный материал в значительной степени теряет свои тепло- и звукоизоляционные свойства.

Импрегнированная минеральная вата Rockwool — водоотталкивающий материал, хотя и имеет пористую структуру. Только в сильный дождь могут намокнуть несколько миллиметров верхнего слоя материала, влага из воздуха практически не проникает во внутрь.

В отличие от изоляции Rockwool,

плиты URSA

ПЛ, ПС, ПТ (по рекламным проспектам также обладающие эффективными водоотталкивающими свойствами) не рекомендуется оставлять незащищенными на время длительных перерывов в работе, следует закрывать незаконченную кирпичную кладку от дождя, поскольку влага, попадающая между передней и задней оболочками кладки, высыхает очень медленно и наносит непоправимый ущерб структуре плит.

В отличие от изоляции Rockwool,

плиты URSA

ПЛ, ПС, ПТ (по рекламным проспектам также обладающие эффективными водоотталкивающими свойствами) не рекомендуется оставлять незащищенными на время длительных перерывов в работе, следует закрывать незаконченную кирпичную кладку от дождя, поскольку влага, попадающая между передней и задней оболочками кладки, высыхает очень медленно и наносит непоправимый ущерб структуре плит.

Констуктивная схема системы ИЗОТЕХ:

1.Грунтовочная эмульсия ИЗОТЕХ

ГЭ.

2 Клеевой раствор ИЗОТЕХ

КР.

3. Дюбель полимерный.

4 Теплоизоляционные панели.

5Армирующая сетка из стекло-волокна.

6.Грунтовочный слой под штукатурку ИЗОТЕХ

ГР.

7. Декоративный штукатурный слой ИЗОТЕХ

ДС

.

|

|

|

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Исходные данные для теплотехнического расчета примем по приложению 1 СНиП 2.01.01-82 «Схематическая карта климатического районирования территории СССР для строительства». Строительно-климатическая зона Ижевска – Iв, зона влажности – 3 (сухая). Учитывая влажностный режим помещений и зону влажности территории, определяем условия эксплуатации ограждающих конструкций – группа А.

Необходимые для расчетов климатические характеристики для г.Ижевска из СНиП 2.01.01-82 представлены ниже в табличной форме.

Температура и упругость водяного пара наружного воздуха

| Ижевск | Средняя по месяцам | |||||||||||

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |

| -14,2 | -13,5 | -7,3 | 2,8 | 11,1 | 16,8 | 18,7 | 16,5 | 10 | 2,3 | -5,6 | -12,3 | |

| Среднегодовая | 2,1 | |||||||||||

| Абсолютная минимальная | -46,0 | |||||||||||

| Абсолютная максимальная | 37,0 | |||||||||||

| Средняя максимальная наиболее жаркого месяца | 24,3 | |||||||||||

| Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -38,0 | |||||||||||

| Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | -34,0 | |||||||||||

| <8

°

С, суток. Средняя температура |

223 -6,0 |

|||||||||||

| Продолжительность периода со средней суточной температурой <10

°

С, суток. Средняя температура |

240 -5,0 |

|||||||||||

| Средняя темпрература наиболее холодного периода года | -19,0 | |||||||||||

| Продолжительность периода со среднесуточной температурой £ 0 ° С суток. | 164 | |||||||||||

| Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||

| 2,2 | 2,2 | 3 | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 14,4 | 13,2 | 9,5 | 6,2 | 3,9 | 2,6 | |||||

| Средняя месячная относительная влажность воздуха, % |

Наиболее холодного месяца |

85 | ||||||||||||||

| Наиболее жаркого месяца | 53 | |||||||||||||||

| Количество осадков, мм | За год | 595 | ||||||||||||||

| Жидких и смешанных за год | — | |||||||||||||||

| Суточный максимум | 61 | |||||||||||||||

При технических расчетах утепления не рекомендуется определять общее приведенное сопротивление теплопередаче наружного ограждения как сумму приведенных сопротивлений теплопередаче существующей стены и дополнительно устраиваемого утепления. Это обусловлено тем, что влияние существующих теплопроводных включений существенно изменяется в сравнении с вычисленным первоначально.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R (0)

следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, принятых на втором этапе энергосбережения. Определим показатель ГСОП (градусо-сутки отопительного периода):

ГСОП = (t в – t от.пер.)

´

z от.пер. ,

где t в

– расчетная температура внутреннего воздуха,

°

С, принимаемая по СНиП 2.08.01-89;

t от.пер, z от.пер

. – средняя температура,

°

С и — продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8

°

С суток.

Отсюда ГСОП

= (20-(-6))

´

223 = 5798.

Фрагмент таблицы 1б*(К) СНиП II-3-79*

| Здания и помещения |

ГСОП* | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, не менее R (o)тр, м 2 ´° С/Вт |

||

| стен | чердачных перекрытий | окон и балконных дверей | ||

| Жилые

, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты |

2000 4000 6000 8000 |

2,1 2,8 3,5 4,2 |

2,8 3,7 4,6 5,5 |

0,3 0,45 0,6 0,7 |

| * Промежуточные значения определяются интерполяцией. | ||||

Методом интерполяции определяем минимальное значение R (o)тр

,: для стен- 3,44 м 2

´°

С /Вт;

для чердачных перекрытий- 4,53 м 2

´°

С /Вт

; для окон и балконных дверей- 0,58 м 2

´°

С

/Вт.

Расчет утеплителя и теплотехнических характеристик кирпичной стены

производится на основании предварительногорасчета и обоснования принятой толщины

утеплителя.

Теплотехнические характеристики материалов стены

| № слоя (считая изнутри) |

№ позиции по прил.3 СНиП II-3-79* |

Материал | Толщина,

d

м |

Плотность

r

, кг/м 3 |

Теплоемкость с, кДж/(кг°С) |

Теплопроводность l , Вт /(м°С) |

Теплоусвоение s, Вт/ (м^С) |

Паропроницаемость m мг/(мчПа) |

|

| Ограждение – наружная кирпичная стена | |||||||||

| 1 | 71 |

Раствор цементно-песчаный |

0.02 | 1800 | 0,84 | 0,76 | 9,60 | 0,09 | |

| 2 | 87 | 0,64 | 1800 | 0,88 | 0,76 | 9,77 | 0,11 | ||

| 3 | 133 | Марка П175 | х /span | 175 | 0,84 | 0,043 | 1,02 | 0,54 | |

| 4 | 71 | 0,004 | 1500 | 0,84 | 0,76 | 9,60 | 0,09 | ||

Где х

– неизвестная толщина слоя утеплителя.

Определим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций:

R o тр,

установив:

n —

коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной

Поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;

t в

— расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно

ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования жилых зданий;

t н

— расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;

D

t н

— нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха

И температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции;

a

в

Отсюда R o тр = = 1,552

Так как условием выбора R o тр

является максимальное значение из полученного по расчету или табличного значения, окончательно принимаем табличное значение R o тр = 3,44 .

Так как условием выбора R o тр

является максимальное значение из полученного по расчету или табличного значения, окончательно принимаем табличное значение R o тр = 3,44 .

Термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев. Для определения толщины утепляющего слоя воспользуемся формулой:

R o тр ≤ + S + ,

где

a

в

— коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций;

d

i

— толщина слоя, м

;

l

i

— расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С);

a

н

— коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м 2

´

°С).

Безусловно, значение х

должно быть минимальным для экономии средств, поэтому необходимое

значение величины утепляющего слоя можно выразить из предыдущих условий, получая в результате х

³

0,102 м.

Принимаем толщину минераловатной плиты равной 100мм

, что кратно толщине выпускаемых изделий марки П175 (50, 100 мм

).

Определяем фактическое значение R o ф

= 3,38 ,

это на 1,7% меньше R o тр

= 3,44 , т.е. укладывается в допустимое отрицательное отклонение

5% .

Приведенный выше расчет является стандартным и подробно описан в СНиП II-3-79*. Подобную методику использовали и авторы ижевской программы по реконструкции зданий серии 1-335. При утеплении панельного здания, имеющего меньшее начальное R o

, ими был принят утеплитель из пеностекла производства АО «Гомельстекло» по ТУ 21 БССР 290-87 с толщиной

d

= 200 мм и коэффициентом теплопроводности

l

= 0,085. Полученное при этом т дополнительное сопротивление теплопередаче выражается следующим образом:

R доп =

= = 2,35 , что соответствует сопротивлению теплопередачи утепляющего слоя толщиной 100мм из минераловатного утеплителя R=2,33

с точностью до (-0,86%). С учетом более высоких начальных характеристик кирпичной кладки толщиной 640 мм

в сравнении с стеновой панелью здания серии 1-335 можно сделать вывод, что полученное нами общее сопротивление теплопередачи выше и соответствует требованиям СниП.

В многочисленных рекомендациях ЦНИИП ЖИЛИЩЕ приводится более сложный вариант расчета с разбивкой стены на участки с разными термическими сопротивлениями, например, в местах опирания плит перекрытия, надоконных перемычек. Для здания серии 1-447 вводится до 17 участков на расчетной площади стены, ограниченной высотой этажа и расстоянием повторяемости элементов фасада, влияющих на условия теплопередачи (6м). В СНиП II-3-79* и других рекомендациях подобные данные не приводятся

В расчеты для каждого участка при этом вводится коэффициент тепловой неоднородности, который учитывает непараллельные вектору теплового потока потери стен в местах устройства оконных и дверных проемов, а также влияние на потери соседних участков с меньшим термическим сопротивлением. По этим расчетам для нашей зоны пришлось бы использовать аналогичный минераловатный утеплитель толщиной не менее 120мм. Это означает, что с учетом кратности выпускаемым размерам минераловатных плит с необходимой средней плотностью

r

> 145 кг/м 3 (100, 50мм), согласно ТУ 5762-001-36736917-98, потребуется введение утепляющего слоя, состоящего из 2-х плит толщиной 100 и 50 мм. Это не только удвоит стоимость тепловой санации, но и усложнит технологию.

Компенсировать возможное минимальное несоответствие толщины теплоизоляции при сложной схеме расчета можно незначительными внутренними мерами сокращения тепловых потерь. К ним относят: рациональный выбор элементов оконного заполнения, качественное уплотнение оконных и дверных проемов, устройство отражающих экранов с нанесенным теплоотражающим слоем за радиатором отопления и т.п. Возведение отапливаемых площадей в мансардном этаже также не влечет за собой увеличения общего (существовавшего до реконструкции) энергопотребления, поскольку, по сведениям производителей и организаций, выполняющих утепление фасадов, затраты на отопление даже снижаются от 1,8 до 2,5 раз.

Расчет тепловой инерции наружной стены

начинают с определения тепловой инерции D

ограждающей конструкции:

D = R 1

´

S 1 + R 2

´

S 2 + … +R n

´

S n ,

где R

– сопротивление теплопередаче i-го слоя стены

S

— теплоусвоение Вт / (м

´°

С),

отсюда D

= 0,026

´

9,60 + 0,842

´

9,77 + 2,32

´

1,02 + 0,007

´

9,60 = 10,91.

Расчет теплоаккумулирующей способности стены Q

проводят с целью исключения слишком быстрого и чрезмерного нагревания охлаждения внутренних помещений.

Различают внутреннюю теплоаккумулирующую способность Q в

(при перепаде температур изнутри наружу — зимой) и наружную Q н

(при перепаде температур снаружи внутрь — летом). Внутренняя теплоаккумулирующая способность характеризует поведение стены при колебаниях температуры на её внутренней стороне (отключение отопления), наружная — на наружной (солнечная радиация). Микроклимат помещений тем лучше, чем больше теплоаккумулирующая способность ограждений. Большая внутренняя теплоаккумулирующая способность означает следующее: при выключении отопления (например, ночью или при аварии) температура внутренней поверхности конструкции снижается медленно и долгое время она отдает теплоту охлажденному воздуху помещения. В этом состоит преимущество конструкции с большим Q в.

Недостатком является то, что при включении отопления такая конструкция долго прогревается. Внутренняя теплоаккумулирующая способность возрастает с увеличением плотности материала ограждения. Легкие теплоизоляционные слои конструкции следует размещать ближе к наружной поверхности. Размещение теплоизоляции изнутри приводит к снижению Q

в. Ограждения с малым Q в

быстро прогреваются и быстро остывают, поэтому такие конструкции целесообразно применять в помещениях с кратковременным пребыванием людей. Общая теплоаккумулирующую способность Q = Q в + Q н.

При оценке альтернативных вариантов ограждений предпочтение следует отдавать конструкциям с бо

льшей Q

в.

Вычисляет плотность теплового потока вычисляем

q = = 15,98

.

Температура внутренней поверхности:

t в = t в – , t в = 20 – = 18,16 ° С.

Температура наружной поверхности:

t

н = t н + ,

t

н

= -34 + = -33,31

°

С.

Температура между слоем i

и слоем i+1

(слои – изнутри наружу):

t

i+1 =

t

i — q

´

R i ,

где R i

– сопротивление теплопередаче i

– го слоя, R i = .

Внутренняя теплоаккумулирующая способность выразится:

Q в =

S

с i

´r

i

´d

i

´

(

t

iср — t н),

где с i

– теплоемкость i-го слоя, кДж/(кг

´

°С)

r

i

– плотность слоя по таблице 1, кг/м 3

d

i

– толщина слоя, м

t

i ср

— средняя температура слоя,

°

С

t н

– расчетная температура наружного воздуха,

°

С

Q в

= 0,84

´

1800

´

0,02

´

(17,95-(-34)) + 0,88

´

1800

´

0,64

´

(11,01-(-34))

0,84 ´ 175 м

l ,

° С

t i ср

° С

Марка П-175

По результатам расчета в координатах t-

d

строится температурное поле стены в интервале температур t н -t в.

Вертикальный масштаб 1мм = 1

°

С

Горизонтальный иасштаб, мм 1/10

Расчет тепловой устойчивости стены

согласно СНиП II-3-79* выполняется для районов со среднемесячной температурой июля 21

°

С и выше. Для Ижевска этот расчет будет излишним, поскольку средняя температура июля составляет 18,7

°

С.

Проверку поверхности наружной стены на конденсацию влаги

выполняют при условии

t

в < t р,

т.е. в случае, когда температура поверхности ниже температуры точки росы, или когда упругость водяного пара, вычисленная по температуре поверхности стены, больше максимальной упругости водяного пара, определенной по температуре внутреннего воздуха

(е в >Е t

). В этих случаях на поверхности стены возможно выпадение влаги из воздуха.

| Расчетная температура воздуха в помещении t в по СНиП 2.08.01-89 | 20 ° С |  |

| носительная влажность воздуха помещения |

55% | |

| Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции

t

в |

18,16 ° С | |

| Температура точки росы t р, определенная по id диаграмме |

9,5 ° С | |

| Возможность конденсации влаги на поверхности стены | нет | Температура точки росы t р

определяется по i-d диаграмме. |

Проверка возможности выпадения конденсата в наружных углах

комнат затрудняется тем, что для нее необходимо знать температуру внутренней поверхности в углах. При использовании многослойных конструкций ограждения точное решение этой задачи весьма сложное. Но при достаточно высокой температуре поверхности основной стены, маловероятно ее снижение в углах ниже точки росы, то есть с 18,16 до 9,5

°

С.

Вследствие разности парциальных давлений (упругости водяного пара) в воздушных средах, разделяемых ограждением, возникает диффузионный поток водяных паров интенсивностью — g

из среды с большим парциальным давлением в среду с меньшим давлением (для зимних условий: изнутри — наружу

). В сечении, где теплый воздух внезапно охлаждается на контакте с холодной поверхностью до температуры ≤t р

происходит конденсация влаги. Определение зоны возможной конденсации влаги в толще

ограждения выполняется в случае, если не выполняются варианты, указанные в п. 6.4 СНиП II-3-79*:

а) Однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;

б) Двухслойных наружных стен помещений с сухим и нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 Па

´

м 2

´

ч /мг

Сопротивление паропроницанию определяется по формуле:

R п = R пв + S R пi

где R пв

– сопротивление паропроницанию пограничного слоя;

R пi

– сопротивление слоев, определяемое согласно п. 6.3 СНиП II-3-79*: R пi = ,

Где

d

i ,

m

i

— соответственно толщина и нормативное сопротивление паропроницанию i-го слоя.

Отсюда

R п

= 0,0233 + + = 6,06

.

Полученное значение в 3,8 раза превышает необходимый минимум, что уже гарантирует от конденсации влаги в толще стены

.

|

|

|

Для жилых домов массовых серий

в бывшей

ГДР разработаны типовые детали и узлы как для скатных кровель, так и для зданий с бесчерачным покрытием, с цокольной частью различной высоты. После замены оконных заполнений и штукатурке фасада, здания выглядят значительно лучше.

В таблице 3.2 приведена схема, показывающая зависимость и вариантность конструктивных решений и методов реконструкции старого жилого фонда. В практике реконструктивных работ, учитывающей физический износ несменяемых конструкций, используются несколько вариантов решений: без изменения конструктивной схемы и с ее изменением; без изменения строительного объема, с надстройкой этажей и пристройкой малых объемов.

Таблица 3.2

Первый вариант предусматривает восстановление здания без изменения строительного объема, но с заменой перекрытий, кровельной части и других конструктивных элементов. При этом создается новая планировка, отвечающая современным требованиям и запросам социальных групп жильцов. Реконструируемое здание должно сохранять архитектурный облик фасадов, а его эксплуатационные характеристики должны быть доведены до современных нормативных требований.

Варианты с изменением конструктивных схем предусматривают увеличение строительного объема зданий путем: пристройки объемов и расширения корпуса без изменения его высоты; надстройки без изменения габаритов в плане; надстройки несколькими этажами, пристройки дополнительных объемов с изменением габаритов здания в плане. Такая форма реконструкции сопровождается перепланировкой помещений.

В зависимости от расположения здания и его роли в застройке осуществляются следующие варианты переустройства: с сохранением жилых функций; с частичным перепрофилированием и полным перепрофилированием функций здания.

Реконструкция жилой застройки должна осуществляться комплексно, захватывая наряду с реконструкцией внутриквартальной среды ее озеленение, благоустройство и восстановление инженерных сетей и т.п. В процессе реконструкции производится пересмотр номенклатуры встроенных помещений в соответствии с нормативами обеспеченности населения учреждениями первичного обслуживания.

В центральных районах городов в реконструируемых зданиях могут располагаться встроенные общегородские и коммерческие учреждения периодического и постоянного обслуживания. Использование встроенных помещений превращает жилые дома в многофункциональные здания. Нежилые помещения размещаются в первых этажах домов, расположенных по красным линиям застройки.

На рис. 3.5 приведены конструктивно-технологические варианты реконструкции зданий с сохранением (а ) и с изменением (б ,в ) конструктивных схем, без изменения объемов и с их увеличением (надстройкой, пристройкой и расширением плановых габаритов зданий).

Рис. 3.5. Варианты реконструкции жилых зданий ранней постройки а - без изменения конструктивной схемы и строительного объема; б - с пристройкой малых объемов и превращением чердачного этажа в мансардный; в - с надстройкой этажей и пристройкой объемов; г - с пристройкой корпуса к торцевой части здания; д, е - с обстройкой зданий; ж - с пристройкой объемов криволинейных форм

Особое место при реконструкции центров городской застройки должно отводиться рациональному освоению подземного, примыкающего к зданиям пространства, которое может быть использовано в качестве торговых центров, автостоянок, малых предприятий и т.п.

Основным конструктивно-технологическим приемом реконструкции зданий без изменения расчетной схемы является сохранение несменяемых конструкций наружных и внутренних стен, лестничных клеток с устройством перекрытий повышенной капитальности. При значительной степени износа внутренних стен в результате частых перепланировок с устройством дополнительных проемов, переносом вентиляционных каналов и т.п. реконструкция осуществляется путем устройства встроенных систем с сохранением только наружных стен как несущих и ограждающих конструкций.

Реконструкция с изменением строительного объема предусматривает устройство встроенных несменяемых систем с самостоятельными фундаментами. Это обстоятельство позволяет осуществлять надстройку зданий несколькими этажами. При этом конструкции наружных и в ряде случаев внутренних стен освобождаются от нагрузок вышележащих этажей и превращаются в самонесущие ограждающие элементы.

При реконструкции с уширением здания возможны конструктивно-технологические варианты частичного использования существующих фундаментов и стен в качестве несущих с перераспределением нагрузок от надстраиваемых этажей на выносные элементы зданий.

Принципы реконструкции зданий поздней постройки (1930-40-е гг.) диктуются более простой конфигурацией домов секционного типа, наличием перекрытий из мелкоштучных железобетонных плит или деревянных по балкам, а также меньшей толщиной наружных стен. Основные приемы реконструкции состоят в пристройке лифтовых шахт и других малых объемов в виде эркеров и вставок, надстройке этажей и мансард, устройстве выносных малоэтажных пристроек административного, коммерческого или хозяйственного назначения.

Повышение комфортности квартир достигается за счет полной перепланировки с заменой перекрытий, а увеличение объема здания в результате надстройки обеспечивает повышение плотности застройки квартала.

Наиболее характерными приемами реконструкции зданий данного типа являются замена перекрытий на сборные или монолитные конструкции с полной перепланировкой, а также дополнительная надстройка 1-2 этажами. При этом надстройка зданий производится в случаях, когда состояние фундаментов и стенового ограждения обеспечивает восприятие изменившихся нагрузок. Как показал опыт, постройки данного периода позволяют осуществлять надстройку до двух этажей без усиления фундаментов и стен.

В случае увеличения высоты надстройки используются встроенные строительные системы из сборных, сборно-монолитных и монолитных конструкций.

Использование встроенных систем позволяет реализовать принцип создания больших перекрываемых площадей, способствующих реализации гибкой планировки помещений.

Стены являются основными несущими и ограждающими конструкциями здания. Они должны быть прочными, жесткими и устойчивыми, обладать требуемыми огнестойкостью и долговечностью, быть малотеплопроводными, теплоустойчивыми, достаточно воздухо- и звуконепроницаемыми, а также экономичными.

В основном внешние воздействия на здания воспринимаются кровлями и стенами (рис.2.13).

У стены различают три части: нижняя - цоколь, средняя - основное поле, верхняя - антаблемент (карниз).

Рисунок 2.13 Внешние воздействия на здание: 1 - постоянные и временные вертикальные силовые воздействия; 2 - ветер; 3 - особые силовые воздействия (сейсмические или др.); 4- вибрации; 5 - боковое давление грунта; 6- давление грунта (отпор); 7 - грунтовая влага; 8 - шум; 9 - солнечная радиация; 10 - атмосферные осадки; 11 - состояние атмосферы(переменная температура и влажность, наличие химических примесей)

По характеру восприятия и передачи нагрузок стены (наружные и внутренние) подразделяются на несущие, самонесущие и навесные (при несущем каркасе)(рис.2.14). Несущие стены должны обеспечивать прочность, жесткость и устойчивость здания от воздействия ветровых нагрузок, а также нагрузок, приходящихся на перекрытия и покрытия, передавая возникающие усилия через фундаменты на основание. Самонесущие стены должны сохранять свою прочность, жесткость и устойчивость при воздействии нагрузки от ветра, от собственного веса и вышележащей части стены. Навесные стены, предназначенные только для защиты помещений от атмосферных воздействий (холод, шум), конструируют с применением высокоэффективных теплоизоляционных материалов легкими многослойными. Они обычно, передают нагрузку (ветровую) в пределах одной панели и от собственной массы на элементы несущего каркаса здания.

По характеру размещения в здании различают стены наружные, т. е. ограждающие здание, и внутренние — разделяющие помещения.

По виду применяемых материалов стены могут быть деревянными (бревенчатые, брусчатые, каркасно-щитовые и др.), из каменных материалов, бетона, железобетона, а также многослойными (с применением в качестве теплоизолирующего слоя высокоэффективных теплоизолирующих материалов).

Основные части наружных стен - цоколи, проемы, простенки, перемычки, пилястры, контрфорсы, фронтон, карнизы и парапеты (рис.2.14). Цоколь - нижняя часть стены, примыкающая к фундаменту. Стены имеют проемы для окон, дверей и ворот. Участки стен между проемами называют простенками, над проемами - перемычками. Венчающий карниз - верхняя выступающая часть стены. Парапет - часть стены, ограждающая крышу в зданиях с внутренним водоотводом.

Рисунок 2.14 Конструкции стены: а - несущая в бескаркасном здании; б - то же в здании с неполным каркасом; в - самонесущая; г - навесная; д - основные части стен; 1- фундамент; 2 - стена; 3 - перекрытие; 4 - ригель; 5 - колонна; 6 - фундаментная балка; 7 - обвязочная балка; 8 - цоколь; 9 - проем; 10 - карниз; 1 - простенок; 12 - перемычка

В каркасных одноэтажных промышленных зданиях, имеющих большие проемы, значительную высоту и длину стен, для обеспечения их устойчивости применяют фахверк, представляющий собой, железобетонный или стальной каркас, который поддерживает стены, а также воспринимают ветровую нагрузку и передает ее на основной каркас здания.

По конструктивному решению стены могут быть сплошными , или слоистыми .

Стены - наиболее дорогостоящие конструкции. Стоимость наружных стен и внутренних составляет до 35% стоимости здания. Следовательно, эффективность конструктивного решения стен существенно отражается на технико-экономических показателях всего здания.

При выборе и проектировании конструкции стен гражданских зданий необходимо:

- снижать материалоемкость, трудоемкость, сметную стоимость и себестоимость;

- применять наиболее эффективные материалы и стеновые изделия;

- снижать массу стен;

- максимально использовать физико-механические свойства материалов;

- использовать материалы с высокими строительными и эксплуатационными качествами, обеспечивающими долговечность стен.

В теплотехническом отношении ограждающие части зданий должны отвечать следующим требованиям:

- оказывать необходимое сопротивление прохождению через них тепла;

- не иметь на внутренней поверхности температуры, значительно отличающейся от температуры воздуха помещений с тем, чтобы вблизи ограждений не ощущалось холода, а на поверхности не образовался конденсат;

- обладание достаточной теплоустойчивостью (тепловой инерцией), чтобы колебания наружной и внутренней температуры меньше отражались на колебаниях температуры внутренней поверхности.

- сохранять нормальный влажностный режим, т.к увлажнение снижает теплозащитные свойства ограждения.

Кирпичные стены . Материалами для кладки служат кирпичи: обыкновенный глиняный, силикатный, пустотелый пластического прессования;пустотелый кирпич полусухого прессования.(рис.2.15) При выполнении стек из кирпича толщина их может быть различной, в зависимости от климатической зоны. Так, в условиях Алматы толщина стены составляет 510 мм (2 кирпича), а для внутренних несущих стен - 380мм (полтора кирпича) и даже 250мм. Могут применяться керамические пустотелые камни и мелкие бетонные блоки (например, 490x340x388). Марки кирпича 50 - 150.

Кирпич глиняный обыкновенный изготовляется размерами 250x120x65 мм (88 мм) имеет объемную массу 1700 - 1900 кг/м 3 .

Эффективный глиняный кирпич выпускают пустотелым и легковесным. Объемная масса пустотелого кирпича 1300 - 1450 кг/м 3 , легковесного 700 - 1000 кг/м 3 и более.

Силикатный кирпич имеет объемную массу 1800 - 2000 кг/м 3 ; размеры 250x120x65 (88 мм).

Кирпич шлаковый

имеет объемную массу 1200 -1400 кг/м 3 .

Пустотелые керамические камни отличаются от пустотелого кирпича размерами по высоте (138, 188, 298 мм), формой и расположением пустот. Керамические камни пластического прессования с 7 и 18 пустота и имеют размеры 250x120x138 мм, объемную массу 1400 кг/м 3

Легкобетонные камни бывают сплошные и пустотелые объемной массой 1100 - 1600 кг/м 3 .

Размеры камней со щелевидными несквозными пустотами 190x390x188 и 90x390x188, трехпустотных -120x250x138 мм.

Лучшие теплотехнические показатели имеют камни со щелевидными пустотами.

Лицевой кирпич и камни подразделяют на профильные и рядовые (сплошные и пустотелыe).

Плиты керамические фасонные бывают закладные и прислоненные.

Кроме керамических изделий, для облицовки стен могут применяться бетонные и другие безобжиговые плиты и камни. Естественные камни и плиты из:

естественного камня применяют для кладки фундаментов и стен, для облицовки (в виде облицовочных плит-пиленых, колотых, тесаных, шлифованных). Из естественного камня делают также полы, подоконники и лестничные ступени. Сплошную кладку из обыкновенного кирпича и тяжелых каменных материалов применяют ограниченно - там, где необходима повышенная прочность, а также в помещениях с повышенной влажностью. В остальных случаях рекомендуется; применять облегченные кладки.

Кладка ведется на тяжелых (песчаных) или легких (шлаковых) растворах марок 10; 25 - 50 и 100.

Сплошная кладка ведется по многорядный (ложковой) или однорядной (цепной) системе перевязки швов, кладка узких простенков (шириной не более 1,0 м) так же, как и кладка кирпичных столбов, ведется по трехрядной системе. Толщина горизонтальных швов принята равный 12 мм, вертикальных 10 мм. Для облегчения и утепления в стене оставляют колодцы, заполненные легким бетоном.

Рисунок 2.15 Стены из кирпича и керамических камней: а- однорядная; б- многорядная; в - системы Л.И. Онищика; г- кирпично-бетонная; д- колодцевая; е- с воздушной прослойкой; ж - с плитным утеплителем; 1- тычок; 2-ложок; 3-легкий бетон; 4-воздушная прослойка; 5-штукатурка; 6-плитный утеплитель; 7-затирка.

Стены из крупных блоков.

Здания из крупных блоков сооружают без каркасов и с каркасами (рис.2.16.). По назначению крупные блоки подразделяются на блоки для наружных и внутренних стен, для стен подвалов и цоколей, и специальные блоки (карнизные, для санузлов и т.д.). Материалом для крупных блоков служат легкие бетоны классом не ниже В5 (шлакобетон, керамзитобетон, ячеистый бетон крупнопористый бетон, бетон на пористых щебнях) объемным весом 1000; 1400 и 1600 кг/м 3 .

Бетонные блоки для наружных стен имеют толщину 300; 400 и 500 мм, для внутренних стен 300 мм. Наружная поверхность блоков офактуривается декоративным бетоном или облицовочными плитками, а внутренняя поверхность подготавливается под отделку.

Стены из крупных панелей. По конструктивному решению панели подразделяются на однослойные и многослойные(рис.2.17). Однослойные панели изготавливают из легких бетонов объемным весом до 1200 кг/м 3 , обладающих требуемой морозостойкости и теплозащитными качествами.

Многослойные панели (двухслойные и трехслойные) состоят из несущей оболочки, воспринимающей все нагрузки и утеплителя. Наружная поверхность панелей может быть офактурена декоративным слоем толщиной 20мм на белом и цветном цементе, облицована керамическими плитками и др. Внутренняя поверхность панелей должна иметь отделочный слой толщиной 10 мм.

Передача вертикальных усилий в горизонтальных стыках между панелями представляет наиболее сложную задачу крупнопанельного строительства.

Рисунок 2.16.Крупноблочные стены гражданских зданий: а - двух-, трех - и четырехрядная разрезка наружных несущих стен; б-основные типы стеновых блоков; в - двухрядная разрезка самонесущих стен; I,II,III,IV -ряды блоков;г - схемы расположения блоков в аксонометрии; блоки: 1- простеночный; 2 - перемычечный; 3 - подоконный; 4-поясной.

Рисунок 2.17 Панельные стены гражданских зданий: Разрезка наружных стен: а- однорядная с панелями на комнату; б- то же на две комнаты; в- двухрядная разрезка конструкции панелей; г-однослойной бетонной; д - двухслойной железобетонной; е - то же трехслойной; ж - из прокатных плит; 1- панель с проемом; 2- ленточная панель; 3- простеночная панель; 4 - арматурный каркас; 5 - легкий бетон; 6 - декоративный бетон; 7 - утеплитель; 8 - отопительная панель; 9 - железобетонная плита; 10 - прокатная плита.

В практике нашли применение четыре основных типа соединений (рис.2.18.):

- платформенный стык , особенностью которого является опирание перекрытий на половину толщины поперечных стеновых панелей, т.е. ступенчатая передача усилий, при которой усилия с панели на панель передаются через опорные части плит перекрытий;

- зубчатый стык , представляющий модификацию стыка платформенного типа обеспечивает более глубокое опирание плит перекрытий, которые наподобие «ласточкиного хвоста» опираются на всю ширину стеновой панели, но усилия с панели на панель передаются не непосредственно, а через опорные части плит перекрытий;

- контактный стык с опиранием перекрытий на выносные консоли и непосредственной передачей усилий с панели на панель;

- контактно-гнездовой стык с опиранием панелей также по принципу непосредственной передачи усилий с панели на панель и опиранием перекрытий через консоли или ребра («пальцы»), выступающие из самих плит и укладываемые в специально оставленные в поперечных панелях гнезда.

Платформенный стык применен для всех типов девятиэтажных домов, а также в порядке эксперимента - в 17-этажных и 25-этажных зданиях с узким шагом поперечных несущих стен.

Рисунок 2.18 Типы горизонтальных стыков между несущими панелями: а- платформенный; б-зубчатый; в- контактный на выносных консолях; г-контактно-гнездовой

Конструкции наружных стен гражданских и промышленных зданий классифицируются по следующим признакам:

1) по статической функции:

а) несущие;

б) самонесущие;

в) ненесущие (навесные).

Несущие наружные стены воспринимают и передают на фундаменты собственный вес и нагрузки от смежных конструкций здания: перекрытий, перегородок, крыш и др. (одновременно выполняют несущую и ограждающую функции).

Самонесущие наружные стены воспринимают вертикальную нагрузку только от собственного веса (включая нагрузку от балконов, эркеров, парапетов и др. элементов стены) и передают их на фундаменты через промежуточные несущие конструкции – фундаментные балки, ростверки или цокольные панели (одновременно выполняют несущую и ограждающую функции).

Ненесущие (навесные) наружные стены поэтажно (или через несколько этажей) опираются на смежные несущие конструкции здания – перекрытия, каркас или стены. Таким образом, навесные стены выполняют только ограждающую функцию.

Несущие и ненесущие наружные стены применяются в зданиях любой этажности. Самонесущие стены опираются на собственный фундамент, поэтому их высота ограничивается из-за возможности взаимных деформаций наружных стен и внутренних конструкций здания. Чем выше здание, тем больше разница в вертикальных деформациях, поэтому, например, в панельных домах допускается применение самонесущих стен при высоте здания не более 5 этажей.

Устойчивость самонесущих наружных стен обеспечивается гибкими связями с внутренними конструкциями здания.

2) По материалу:

а) каменные стены возводятся из кирпича (глиняного или силикатного) или камней (бетонных или природных) и применяются в зданиях любой этажности. Каменные блоки выполняют из естественного камня (известняк, туф и др.) или искусственного (бетон, легкий бетон).

б) Бетонные стены выполняют из тяжелого бетона класса В15 и выше плотностью 1600 ÷ 2000 кг/м3 (несущие части стен) или легкого бетона классов В5 ÷ В15 плотностью 1200 ÷ 1600 кг/м3 (для теплоизоляционных частей стен).

Для изготовления легких бетонов используются искусственные пористые заполнители (керамзит, перлит, шунгизит, аглопорит и т. п.) или естественные легкие заполнители (щебень из пемзы, шлака, туфа).

При возведении ненесущих наружных стен также используется ячеистый бетон (пенобетон, газобетон и т. п.) классов В2 ÷ В5 плотностью 600 ÷ 1600 кг/м3. Бетонные стены применяются в зданиях любой этажности.

в) Деревянные стены применяются в малоэтажных зданиях. Для их возведения используются сосновые бревна диаметром 180 ÷ 240 мм или брусья сечением 150х150 мм или 180х180 мм, а также дощатые или клеефанерные щиты и панели толщиной 150 ÷ 200 мм.

г) стены из небетонных материалов в основном применяются при возведении промышленных зданий или малоэтажных гражданских зданий. Конструктивно они состоят из наружной и внутренней обшивки из листового материала (сталь, алюминиевые сплавы, пластик, асбестоцемент и др.) и утеплителя (сэндвич-панели). Стены данного типа проектируют несущими только для одноэтажных зданий, а при большей этажности – только как ненесущие.

3) по конструктивному решению:

а) однослойные;

б) двухслойные;

в) трехслойные.

Количество слоев наружных стен здания определяется по результатам теплотехнического расчета. Для соответствия современным нормам по сопротивлению теплопередаче в большинстве регионов России необходимо проектировать трехслойные конструкции наружных стен с эффективным утеплителем.

4) по технологии возведения:

а) по традиционной технологии возводятся каменные стены ручной кладки. При этом кирпичи или камни укладываются рядами по слою цементно-песчаного раствора. Прочность каменных стен обеспечивается прочностью камня и раствора, а также взаимной перевязкой вертикальных швов. Для дополнительного повышения несущей способности каменной кладки (например, для узких простенков) применяется горизонтальное армирование сварными сетками через 2 ÷ 5 рядов.

Требуемую толщину каменных стен определяют по теплотехническому расчету и увязывают со стандартными размерами кирпичей или камней. Применяются кирпичные стены толщиной в 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 кирпича (250, 380, 510, 640 и 770 мм соответственно). Стены из бетонных или природных камней при кладке в 1 и 1,5 камня имеют толщину 390 и 490 мм соответственно.

5) по расположению оконных проемов:

Из рассмотрения данных вариантов можно видеть, что функциональное назначение здания (жилое, общественное или промышленное) определяет конструктивное решение его наружных стен и внешний вид в целом.

Одно из основных требований, предъявляемое к наружным стенам – это необходимая огнестойкость. По требованиям противопожарных норм несущие наружные стены должны быть выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 2 часов (камень, бетон). Применение трудносгораемых несущих стен (например, деревянных оштукатуренных) с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа допускается только в одно-, двухэтажных домах.